Il y a un demi-siècle, Genève s’engageait…

… à verser aux collectivités locales françaises, au titre de leurs habitants travaillant sur le territoire cantonal, une compensation financière.

Oui. C’est très exactement le 29 janvier 1973, voici 50 ans, que cet Accord a été signé, par le Conseil fédéral pour le compte de la République et canton de Genève, et par la République française, accordant aux Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, une compensation financière (et non pas une rétrocession fiscale, contrairement à ce que d’autres cantons accèpteront 10 ans plus tard) correspondant à 3,5 % de la masse salariale des travailleurs frontaliers résidant sur leurs territoires.

A l’époque, le nombre de ces travailleurs, qui contribuaient à l’économie genevoise, était sans commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd’hui, mais leur augmentation, passant de 9’500 en août 1969, à 21’000 en avril 1972, avait interpellé les autorités. En réalité, il s’agissait de main-d’oeuvre locale (il fallait prouver une résidence de 6 mois au moins dans la région pour obtenir un permis de travail à Genève), dont les entreprises françaises se trouvaient privées, et dont les impôts n’étaient plus prélevés en France.

Rien à voir avec le profil de la majorité des travailleurs frontaliers actuels, qui trouvent un travail à Genève, avant de s’installer en zone frontalière, en provenance des quatre coins de l’Hexagone, et au-delà. Les Accords de libre circulation entre la Suisse et l’Union européenne ont renforcé ce phénomène, puisque le travailleur frontalier et son employeur ne sont plus désormais astreints qu’à un devoir de simple annonce.

Les fondements mêmes de cet Accord, qui visait à “compenser” ce que perdaient les Départements voisins par ce départ important de main-d’oeuvre, se sont dès lors diamétralement modifiés en 50 ans, et il s’impose dès lors urgemment de se remettre autour de la table entre partenaires de la Région, pour en discuter.

Cela est d’autant plus vrai que la Convention contre la double imposition signée entre la Suisse et la France en 1966 indique clairement que le lieu d’imposition est le lieu de travail, et qu’une dénonciation de l’Accord de 1973 pourrait libérer Genève de toute obligation financière, ce qui ne serait certainement pas équitable. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1967/1079_1119_1113/fr

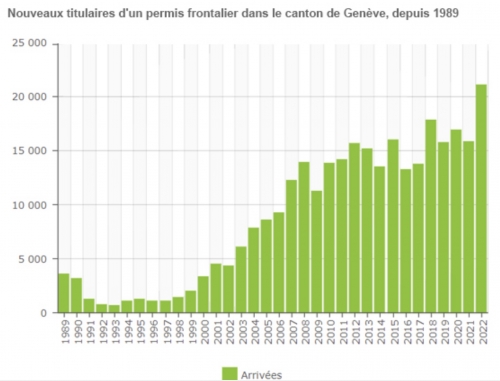

Aujourd’hui, ce sont plus de 101’000 travailleurs frontaliers qui viennent quotidiennement à Genève, canton qui se tient sur le haut du podium dans ce domaine, avec un nombre de plus de 21’000 arrivées pour 2022

https://statistique.ge.ch/actualites/welcome.asp?actu=4903&Actudomaine=03_05&mm1=01/01&aaaa1=2023&mm2=1/29&aaaa2=2023

D’une part, ces chiffres sont réjouissants, puisqu’ils témoignent de la vitalité et de la robustesse de notre économie, laquelle ne dispose pas de suffisamment d’actifs sur le territoire genevois. D’autre part, cependant, il faut se demander pourquoi cette même économie ne trouve-t-elle pas ou prétend-elle ne pas trouver les forces nécessaires, à Genève.

Les domaines d’activité concernés n’intéressent-ils pas nos résidents? Nos formations ne sont-elles pas adaptées aux besoins? Nos employeurs ne donnent-ils pas à nos jeunes fraîchement formés l’opportunité d’un premier emploi, préférant la fausse assurance d’une expérience préalable? Au-delà du salaire minimum, qui attire chez nous de nombreux travailleurs frontaliers sans véritable expérience, assiste-t-on à un dumping de compétences en faveur de cadres frontaliers, disposés à être surqualifiés pour des salaires bien supérieurs à ceux qu’ils peuvent espérer en France?

Ces problématiques ne semblent intéresser personne. Les partis de droite considérant que la libre concurrence va pouvoir, une fois de plus, réguler l’offre et la demande, et les partis de gauche, craignant d’opposer des travailleurs d’ici à des travailleurs de là-bas, sont convaincus que la mère de toutes les batailles, cette du salaire minimum, ayant été remportée, le reste suivra.

Une sainte alliance de l’inertie, donc, qui risque fort d’avoir raison de notre paix sociale, si les autorités, de part et d’autre de la frontière, ne redonnent à l’Accord de 1973 une nouvelle vocation, celle d’un mieux-vivre ensemble, pour reprendre une expression trop souvent galvaudée, mais véritablement approprié en cette circonstance. Et je ne parle pas que de perception genevoise, car l’arrivée massive de “nouveaux frontaliers” dans les départements voisins, faisant augmenter le coût de la vie, et notamment de l’immobilier, repousse toujours plus loin les habitants qui ne travaillent pas en Suisse, et soumettant les “anciens frontaliers” à une concurrence à laquelle ils n’avaient pas été confrontés jusqu’ici.

Les 350 millions de francs que versera bientôt Genève, soit en moyenne sur ces dernières années plus de 35% des impôts prélevés sur les salaires de ces travailleurs frontaliers, n’ont plus rien à voir avec les objectifs de 1973, et ne peuvent plus être utilisés au bon vouloir des départements créanciers, dont les Préfets, selon cet Accord, “font connaître l’utilisation des crédits mis à disposition des deux départements”.

Il ne s’agit pas d’informer Genève de ce à quoi ces sommes gigantesques sont utilisées, mais de convenir ensemble de leur utilisation. Lorsque plus de 450’000 passages de véhicules journaliers sont dénombrés à la frontière entre Genève et la France, il est grand temps de construire d’urgence de nombreux parkings-relais en région frontalière afin de favoriser les transports en commun, lesquels doivent être renforcés.

La problématique de la pénurie de personnel soignant en France a permis enfin de laisser s’exprimer le scepticisme quant à l’absence de régulation de la libre circulation, discours jusqu’ici porté par une minorité, rapidement taxée de xénophobie. Il est donc important que les flux transfrontaliers de travailleurs soient observés et analysés en commun afin d’anticiper les besoins et d’assurer l’équilibre des formations.

Il est donc urgent d’actualiser les principes de l’Accord de 1973, et de négocier une participation financière de Genève, plus équitable et mieux ciblée.